De: Tarcísio José Martins

Este artigo foi publicado em 28.09.2003; foi revisado e sofreu algumas alterações em 02.03.2008 devido a novas descobertas históricas do pesquisador Tarcísio José Martins, que podem ser conferidas clicando aqui. Em 15.02.2019 teve seus links recuperados.

Editora Nova Fronteira, 2a. Edição, ano de 2001.

O livro, de 126 páginas, traz a informação preliminar sobre “A primeira edição desta obra pela Fundação Biodiversitas, com o apoio da CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais – com a finalidade exclusiva de integrar o “Terra da Gente”, Programa da Cemig de Educação Ambiental nas Escolas – Projeto Piloto Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”.

Nosso crítico quilombola leu o livro “O Tesouro do Quilombo” e passa, a seguir, aos seus comentários e críticas.

Senhores professores, meninas e meninos da Pátria Mineira:

Como autor do livro “Quilombo do Campo Grande – A História de Minas Roubada do Povo”, citado na obra em análise, em sua segunda e terceira edição disponibilizada no mgquiquilombo, bem como, na qualidade de menino do cerrado, nascido em Moema-MG e criado em Uberaba-MG, é que passo a vocês as impressões que me ficaram após a leitura do livro “O Tesouro do Quilombo”.

Cabe, primeiramente, estranhar o fato de o autor do livro publicado às expensas de um projeto cultural Cemig, ser o próprio presidente do conselho curador e vice-presidente da Biodiversitas, fundação contratada para executar o projeto “Terra da Gente” implementado pela estatal mineira.

Sem entrar muito no mérito do bom enredo ficcional criado pelo autor, nos limitaremos a comentar os estupendos equívocos, principalmente em questões e fatos ecológicos, sociais e históricos, onde – dado o objetivo a que se propôs o projeto “Terra da Gente” – o autor não tinha o direito de cometer e/ou repetir.

Capítulo II do Livro:

Registra a pg. 15 – “Eduardo acordou” ouvindo seriemas, cantando de MANHÃ, emitindo o som “AHH! Aah! Aah! Aah!

Ora, todo menino do cerrado sabe que seriema canta mesmo de forma notável é À TARDE; e não de manhã. Também o som do canto dessa ave não é o acima grafado pelo autor. Ou é?

Evidente que a seriema canta pela manhã. Porém, o que me ficou de mais belo é o seu assobio em dueto de traços compassados que, ao longe, pondo fim ao torpor vespertino (que geralmente ocorre entre três e cinco horas da tarde), devolve ao cerrado os ventos que balouçam moitas orquestrando o canto dos passarinhos que num crescendo inunda de barulhos o cerrado até explodir num silêncio cinza, o crepúsculo, quando tudo cessa e a noite vem, libertando as corujas, os curiangos e o espírito dos meninos que perderam o sono. Claro que a seriema canta de manhã. Mas eu nunca ouvira.

À pg. 20 – O menino da cidade teria confundido um anu-preto com um urubu, descreveu o autor. Talvez, melhor que mostrar uma suposta desinformação do menino da cidade, tivesse sido descrever a utilidade dessa ave do cerrado. Aliás, “anum”, que não é palavra tupi, segundo Yeda Pessoa de Castro[1], é africanismo kwa que significa limpo, limpar; exatamente o que esses pássaros fazem, limpando os bois e cavalos dos carrapatos que lhes tiram e comem.

Pg. 22 – Clêuber, o menino do cerrado, teria dito que seu nado se chamava “arranque”. Ora, todo menino do Triângulo sabe que o nado descrito pelo autor, chama-se “estirão”. Nunca ouvi falar no tal “arranque” mencionado pelo autor.

Pg. 24 – O autor, apesar de ser “professor do Departamento de Zoologia da UFMG, onde se dedica ao estudo das libélulas”, demonstrou não conhecer os meninos do cerrado. Isto, porque, apesar de até constar do Aurélio, como sinônimo de libélula, a palavra “lava-bunda”, nunca vi alguém, no Triângulo, chamar libélula de “lava-bunda” e sim, de “bate-bunda”. Confira.

Capítulo III do Livro:

Pg. 26 – o autor colocou as árvores frutíferas, “umbu”, “cagaita” (cagaiteira) e “seriguela” no cerrado. Ora, isso poderia confundir a criançada do Triângulo e do Alto Paranaíba.

A primeira árvore, segundo Aurélio, é da caatinga e NÃO do cerrado. Morei no Triângulo e nunca vi qualquer delas. Aliás, Robert Goodland e Mario G. Ferri, em “Ecologia do Cerrado”, também não as mencionam; da mesma forma, Ferri e Eugênio Warming, em “A Vegetação de Cerrados Brasileiros” e “Lagoa Santa”, também não as mencionam. Auguste de Saint-Hilaire as menciona em sua viagem ao norte de Minas, mas não nas suas várias passagens na região de cerrados, objeto do livro ora em comentário.

Pg. 28 – O autor mistura mesmo a caatinga com o cerrado. A cagaita, ainda vai. Mas, colocar pitomba e cajá, no cerrado! É confusão demais sobre a flora do cerrado, mormente do Triângulo. Essas frutas são da caatinga, que se inicia no norte de Minas, assim como, também o Téo de Azevedo, autor dos versos citados no livro Tesouro do Quilombo, é de lá.

Portanto, se na intenção da Cemig e da Fundação Biodiversitas “A proposta é fornecer elementos para auxiliar o trabalho em educação ambiental dos professores e estimular os alunos a conhecer melhor o ecossistema em que vivem”, o livro “Tesouro do Quilombo” atingiu um objetivo totalmente ao contrário, pois lança a confusão na medida em que coloca no cerrado uma flora ali inexistente.

Pg. 30 – O autor disse que a bola de meia caía na lagoa, era apanhada de volta e o jogo continuava: todo menino que já jogou com bola de meia, sempre na terra, sabe que quando ela cai na água, acaba o jogo… é muito difícil jogar com bola de meia molhada… é provável que o autor NUNCA tenha brincado com bola de meia… nem tenha nadado estirão… e, muito menos, “arranque”.

Pg. 30/31 – O autor coloca o Eduardo, menino riquinho da cidade, salvando o Zé Pretinho, menino da roça, filho de um vaqueiro. Não há dúvida… o autor está se projetando no personagem Eduardo, o “menino rico”. Menino da roça não saber nadar é coisa rara. Bem mais rara do que, ao contrário, um menino da cidade (mormente de São Paulo) saber nadar.

Pg. 31/32 – Falando do velho índio que morava num capão do cerrado, o autor escreveu que “Ele se chama Meri-Butto, que na língua dele significa pôr-do-sol”. Porém, não informa qual seria essa “língua dele”. No final do livro, deixa implícito ser língua Bororo… do Mato Grosso.

Em outras páginas repete a tal língua e fala na tal “Tribo Araxá” que o poder econômico que está atrás do turismo da cidade de Araxá, realmente, imortalizou em seus vitrais.

Essa região já era conhecida e trilhada pelos paulistas e seus índios – além, é claro, dos cataguases, dos goiases e dos caiapós goianos – e uns poucos sertanistas portugueses, desde meados dos anos seiscentos. Em 1748, o expansionismo reinol-mineiro extinguiu a Capitania de São Paulo e lhe abocanhou o atual Sudoeste de Minas. Esse plano previa também o abocanhamento do Triângulo.

Porém, criada simultaneamente a Capitania de Goiás, a decisão real de 2 de agosto de 1748 estabeleceu “que os confins desse governo dos Goiás hão de ser da parte do sul, pelo rio Grande, da parte leste, por onde hoje parte com os governos de São Paulo e das Minas Gerais, e da parte do norte, por onde parte o mesmo governo de São Paulo, com os de Pernambuco e Maranhão”[2]. O plano do poderoso grupo de Gomes Freire falhou. Por enquanto, não conseguiram abocanhar o Triângulo.

Em 1748, Estanislau de Toledo Piza, Bartolomeu Bueno do Prado e seus parentes paulistas, que passaram a servir os interesses reinóis, tentaram abocanhar para as Minas a região do Arraial das Abelhas. Foram dizimados supostamente por Caiapós, que teriam devorado alguns desses paulistas. Outras notícias indicam que teriam sido atacados também por negros quilombolas. Bartolomeu e a maioria dos seus parentes escaparam.

Os índios Araxás viviam exatamente na região, ou seja, “sobre a passagem do rio Grande no caminho que vai para São Paulo”. Em novembro de 1749, chegaram a Vila Boa dois padres jesuítas de São Paulo para cuidarem do aldeamento desses índios. O governador goiano os mandou levar os Araxás sob a proteção de Antônio Pires de Campos, o Pai-Pirá, para a nova aldeia do rio Claro, sul da Aldeia do Rio das Velhas (hoje Indianópolis). As casas e a capela já estavam prontas. As roças plantadas. Os Araxás foram mesmo acomodados nesta aldeia.

No entanto, entre janeiro de 1750 e janeiro de 1751, aproveitando-se da ausência do Pai-Pirá, os Caiapós atacaram a aldeia. Mataram todos os homens Araxás e levaram todas as suas mulheres e crianças que, segundo o governador de Goiás, devoraram em banquetes como era costume dos Caiapós.

Pires de Campos foi incumbido de levar presentes e trazer outros índios do norte de Goiás para a Aldeia do Rio das Velhas. Ferido por uma flecha, o Pai-Pirá morreu perto de Paracatu em data entre outubro e dezembro de 1751.

Em 3 de janeiro de 1752, Pedro Franco Quaresma deu a manifesto perante o governo de Goiás o descoberto “de dois ribeirões chamados São Pedro e Comprido, que ficam entre o rio Paranaíba e rio das Velhas, caminho de São Paulo para estas Minas, e assim mais de um braço do mesmo rio das Velhas com todos os seus tabuleiros e mais uma itaipaba do rio Grande, também caminho de São Paulo”. O governador de Goiás determinou e o coronel José Velho Barreto tomou posse de toda a região, com todo o cerimonial e providências exigidas, dando início oficial ao Arraial do Rio das Velhas.

Só após a derrota final dos quilombos do Campo Grande nos anos de 1759 e 1760 é que o local foi sendo povoado por sesmeiros reinóis da Gerais e dos Goiases, se bem que muitos paulistas resistiram. Em 1765, com o abocanhamento violento do atual Sudoeste de Minas, muita gente fugindo da falsa derrama com que os ameaçou o governador mineiro, Luiz Diogo, atravessaram o rio Grande no seu desemboque, vindo se instalar no Arraial do Rio das Velhas.

Porém, a versão que passou a conotar a toponímia Araxá a uma tribo de índios, como se sabe, é NOVA em Araxá e nada tem a ver com a tradição local. Em 1819, Saint-Hilaire recolheu a tradição de então e escreveu que “por mais ridícula que me pareça sua explicação vou repeti-la aqui”. Fala dos negros e das guerras que se moveram a eles. Fala de um riacho aurífero conhecido só pelos negros que, torturados para dizer onde ficava o corgo, apenas respondiam “há de se achar”, palavras que, muito repetidas, com o tempo, viraram “Araxá”. Note bem: falava-se de um RIACHO aurífero e NUNCA de um tesouro, este, só criado em 1900/1904 pelo folhetim do Carmo Gama.

Assim, em 1819, o sábio francês deu a sua opinião, com base na etimologia da palavra que tinha aprendido com um hispano-americano muito versado em língua guarani: “É bastante provável que o nome Araxá tenha sido dado ao lugar pelos aventureiros paulistas, (…) e que a sua origem venha das palavras guaranis ara e echá[3], coisa que olha o dia”[4].

A partir daí, do final do século XIX a meados do século XX, quando abundaram os picaretas tupiniquistas em nosso País, estes, foram ensacando bobagens e mais bobagens até chegarmos nos dias de hoje, quando o famoso “Samba do Crioulo Doido” apresenta mais fidedignidade do que a história que inventaram para a cidade de Araxá, incluindo as patranhas de Inácio Correia Pamplona, a Lenda da Catuíra e outros folhetins.

Aliás, segundo as anotações do sábio francês, na língua geral dos paulistas, ainda falada pelos sobreviventes das tribos do “Pai Pirá” que encontrou na Aldeia do Rio das Pedras[6] (índios Bororos (sic) miscigenados com negros), a palavra Araçu significava SOL[7]. Segundo os maiores etnolinguistas atuais das línguas tupi e guarani, essa pronúncia, em guarani, seria “araxê” e, em tupi, caso o “u” fosse “î”, também seria “araxê”.

Será que araçu ou araxê (sol) nada teria a ver com Araxá (lugar onde primeiro se vê o sol, como interpretaram depois de Saint-Hilaire)? – Indagamos na primeira versão desta crítica literária, quando ainda não tínhamos achado comprovação da existência do povo Araxá.

Eduardo de Almeida Navarro em seu “Método Moderno do Tupi Antigo, aponta como sol, a palavra küarasy[8]. Já, Luiz Caldas Tibiriçá, em seu Dicionário Guarani/Português, aponta curahî e cuarassî em tupi e cuarachî em guarani. Os índios do Pai Pirá, em 1819, já não pronunciavam o “cu” apenas o araçu ou araxê. Como se vê, o campo para a especulação etimológica não tem fim.

Porém, a versão – sem qualquer prova documental – de que a palavra Araxá pudesse ser o nome de uma tribo de índios, acabou se confirmando pelos documentos que o Projeto Resgate do Arquivo Ultramar (AHU-ACL-N- Goiás) nos trouxe via Internet, em 2008.

Esses índios Araxás se fizeram entender pelo governador de Goiás e lhe pediram missionários jesuítas. Caso fossem mesmo, descendentes dos Araxans do Tape, seriam mesmo guaranis. Portanto, deviam falar mesmo a língua geral.

Assim, reiteramos: sendo, Araxá, uma palavra tupi (Aurélio confirma), como é que os índios Araxás do livro em comento – que se teriam autodenominado como Araxás – poderiam falar outra língua que não fosse o tupi ou guarani ?

Pg. 32 – O autor do Tesouro do Quilombo descreve que “Numa parede das termas do Grande Hotel de Araxá, tem uma pintura mostrando uma cena da vida dos Araxás”. Assim, a pintura nas paredes das termas do hotel – mudamos nossa opinião – deve ser preservada e cultuada. Pois esses índios existiram mesmo e teriam sido exterminados pelos Caiapós.

Porém, reafirmamos que o livro “O Tesouro do Quilombo” contém trechos que, sem dúvida, o tornam mero panfleto de propaganda turístico-comercial do Grande Hotel de Araxá.

Esse hotel é aquele que era sempre citado pelo ex-presidente Collor como carro-mestre das premissas em que sofismava a favor da “privatização”; lembram? “O Brasil precisa se livrar de certas empresas… ora, o Brasil tem até um Hotel de Luxo”… etc., diziam. Passavam na televisão um pesado elefante e desfechavam concluindo que todas as empresas públicas tinham que ser privatizadas. O governo FHC se apropriou desse discurso e acelerou as privatizações cujo processo, segundo os especialistas, muitos danos tem causado ao País.

Pesquisei a situação no ano de 2003 e confesso que não entendi bem. O Grande Hotel de Araxá seria, então, administrado pela Varig, cuja privatização, também não consegui entender, pois, gerida por grupo privado, ao que parece, ela vive ainda de dinheiro público.

Ora, mas estando a Varig em dificuldades financeiras (segundo a imprensa, em 2003), quem investe dinheiro em Araxá… e na Varig? Pelo que entendi, a empresa que mais investe em Araxá é a COMIG, a estatal mineradora de Minas Gerais.

Pelo que pude ver a Varig e a COMIG estão infiltradas e envolvidas na estrutura do sistema econômico e de poder na cidade de Araxá – será que os nossos irmãos de lá sabem disto ?

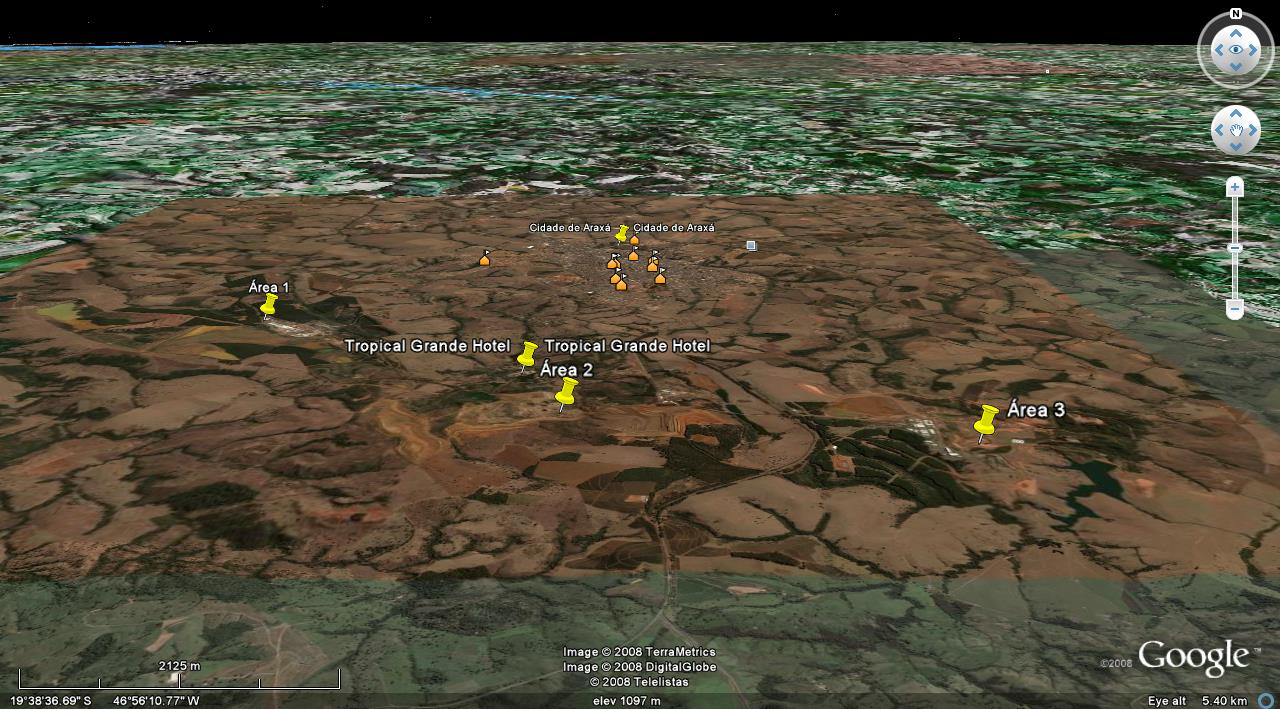

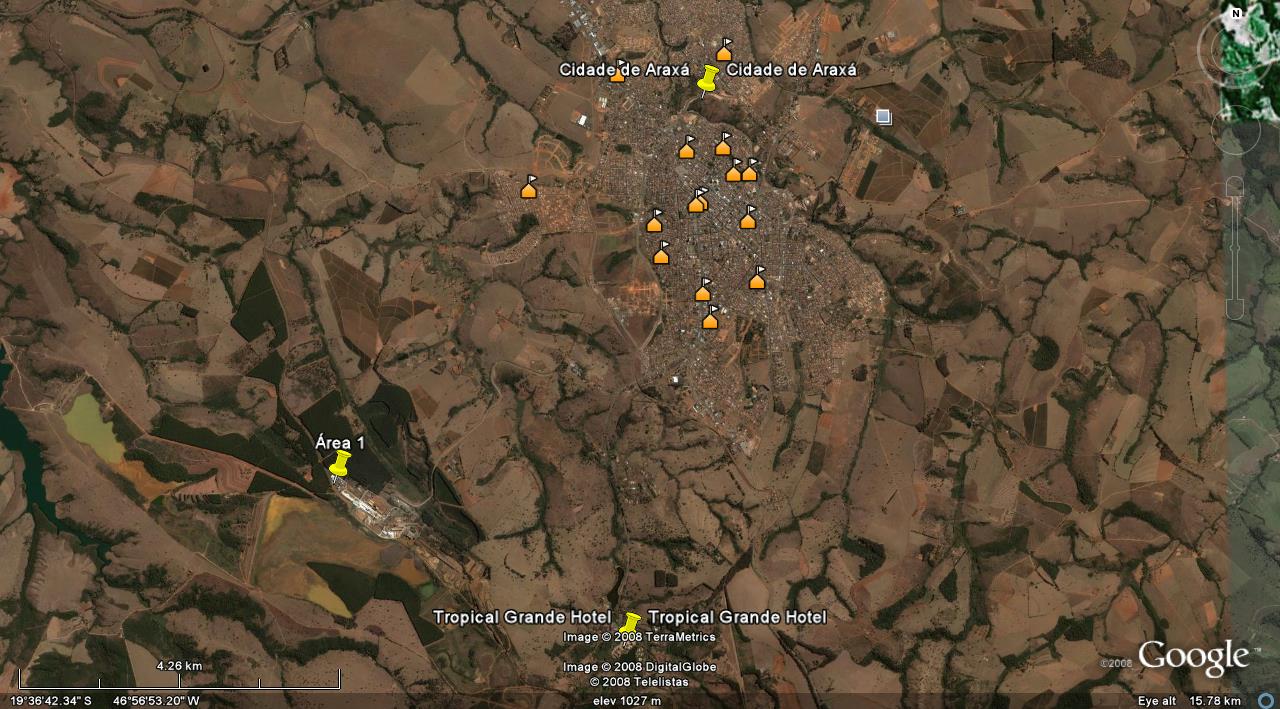

Sugiro que os araxaenses naveguem no Google Earth e vejam “do espaço” o que seriam as três grandes feridas rasgadas na diagonal oeste para sudeste de Araxá, com centro às coordenadas 19º39’41.28”s e 46º56’58.71”w. Confira .

A COMIG tem alguma coisa a ver com isto? Sugiro que investiguem se a natureza trucidada indica algum risco ao manancial de água necessário ao futuro de Araxá. Somadas, as três áreas violadas abrangem território maior do que o do atual cidade de Araxá.

O que se sabe da COMIG é que sua atividade em Arcos-MG implica em riscos de grandes danos ambientais (consumados?), onde, pressionada, passou a investir também lá, “em cultura”, criando, patrocinando e implantado até mesmo um Museu Arqueológico, por sinal, até interessante e muito bem montado, fora da cidade.

A COMIG teria restaurado o agora chamado Tropical Grande Hotel e Termas de Araxá, mas que mudou de nome para Tauá.

Atualmente (ano de 2008), um morro de pouco mais de mil metros ao sul dos prédios do Hotel ainda esconde dos turistas o estrago acima referido.

Confira 1 – ano de 2008. Até quando?

Confira no Google Earth – 2019 e verá que, apesar de ter melhorado um pouco, continua a pôr em perigo a cidade de Araxá.

E a Cemig? O que teria a ver com isto ? Ela também investe em Araxá, aliás, onde está uma, está outra estatal mineira. No caso, quem estaria manobrando tudo (em 2003) seria o Governo Mineiro, mormente na época do governador mineiro Itamar e de seus homens de confiança, onde se destacaram Henrique Hargreaves, presidente da Comig e secretário de governo e o secretário de cultura, ex-presidente do IPHAN, de nome Angelo Osvaldo de Araújo Santos, xará do autor do livro em análise.

Como se sabe, até uma escola de samba carioca contrataram para divulgar o “turismo” de Araxá. Depois disto, outras escolas também divulgaram o hotel e a cidade. Será que ficou barato?

Por isto também foi que, eu desconfio, conseguiram junto ao IPHAN o equivocado tombamento do chamado quilombo do Ambrósio de Ibiá, com base nos documentos de 1746 que, na verdade se referem às batalhas ocorridas na região de Formiga e Cristais, onde realmente – a esta época – ficava a Primeira Povoação do Ambrósio. Vide matéria “Quilombo do Ambrósio – Onde Ficava ?”.

Assim, entende-se por que o autor de o Tesouro do Quilombo, com asserções claramente comerciais em seu livro, oscila entre a literatura infanto-juvenil e descarada propaganda do Grande Hotel de Araxá. O hotel merece propaganda. Mas, as crianças do cerrado merecem respeito.

Voltemos agora ao livro e às regiões do Triângulo e Alto Paranaíba.

Pg. 36 – Registrou: “É um casal de macacos guigós – disse Nêuber”. Nêuber é menino do cerrado. Ao que eu saiba, nenhum menino do Triângulo, rico ou pobre, conhece um macaco pelo nome de “guigó”. No cerrado, tem macaco suã (sauá), cuatá e micos… um monte de micos… mas, “guigó”… nunca ouvi falar no cerrado… muito menos um menino do cerrado falando esse nome de macaco.

Pg. 36 – O autor “colocou” um Jequitibá como natural do cerrado do Triângulo Mineiro. Segundo o Aurélio, Jequitibá é “Designação comum a duas árvores de tronco muito grosso e alto, da família das lecitidáceas (Cariniana estrellensis e C. legalis), também chamadas, respectivamente, jequitibá-vermelho e jequitibá-branco”.

Em seu livro Ecologia do Cerrado, Robert Goodland e Maria G. Ferri, ao descreverem os “nomes populares das plantas lenhosas comuns no Cerrado do Triângulo Mineiro”, em ordem alfabética, pulam de “jenipapo bravo” para “laranjeira”, sem mencionar qualquer “jequitibá”[9]. Da mesma forma, ao descreverem o “quadro de árvores do cerrado do Triângulo Mineiro, com seus nomes científicos”, nada falam de “lecitidáceas (Cariniana estrellensis e C. legalis)”[10].

Da mesma forma, como menino que muito andou pelos cerrados de Uberaba-MG, nunca ouvi falar de um jequitibá no cerrado. Mesmo porque se trata de uma árvore natural da Mata Atlântica. Confira.

Os Araxás foram exterminados pelos Caiapós.

Ora, na língua xacribá (xacriabá) encontrada por Saint-Hilaire na Aldeia de Santana, hoje, Indianópolis, no Triângulo, a expressão “homem branco” seria “oradjoíca”[11]; já na aldeia de Rio das Pedras, que falava a língua geral, a língua dos paulistas (misto de tupi e guarani), “homem” seria “apûha” e “branco”, “manotchi”[12].

Que língua seria a tal “língua Araxá? Não se sabe. No final do livro, o autor deixa implícito ser língua Bororo… do Mato Grosso, que, no livro “O Tesouro do Quilombo”, quer ensinar para os meninos do cerrado do Alto Paranaíba e do Triângulo. Com que finalidade fez isto? Qual a utilidade disto?

Os meninos do Triângulo e do Alto Paranaíba foram confundidos e a cultura e o povo Bororo do Mato Grosso nada ganharam com isto, a menos que passassem a se intitular “índios Araxás”.

Pg. 39 – Novamente como a menina rica da piada, o autor escreve que “Nêuber, com as mãos, fez pezinho para Eduardo subir”. Pelo que me lembro, um menino ou menina do cerrado – e talvez de qualquer lugar – faria uma ESCADINHA com as mãos, para o/a colega subir. Onde será que o autor teria arrumado esse negócio de “fez pezinho”?

Pg. 41 – O autor “colocou” uma Surucucu em local seco, num capão ou matinha de cerrado. Ora, uma surucucu, ou jararacuçu, é um “reptil ofídio, crotalídeo (Bothrops jararacussu), comum nas regiões baixas e alagadiças desde o litoral S. e L. até a região C.O. do Brasil, de dorso amarelo-escuro com largas manchas laterais levemente unidas ou confluentes; comprimento: até 2,20m”[13]. Mesmo a nossa sucuri do cerrado só é encontrada em charcos e lagoas, nunca no mato seco, muito menos num capão seco de cerrado.

Pg. 44 – O autor, voltando com a tal “língua Araxá”, traduziu: “Ari, a lua…”. Sobre as línguas locais, passando pela região em 1816/1819, Auguste de Saint-Hilaire, constatou que a palavra LUA era falada pelos descendentes dos índios do local (Goiás e Triângulo) como puturuá (caipó) e juçu ou jacy (língua geral)[14]. Em dialeto calunga dos negros da vizinha Patrocínio-MG, lua, seria “cumba de sereno” e, na língua dos negros do Quilombo do Campo Grande, lua seria “ossenhê”. Essas seriam as línguas da região de Araxá. Em língua botocuda dos índios do Jequitinhonha, LUA é munthnhiac[15].

O autor, no final do livro, deixa implícito ser língua Bororo… do Mato Grosso… a tal “língua Araxá”. Entendo que para se dirigir a um público infanto-juvenil, deveria, por obrigação de consciência, ter pesquisado um mínimo e evitando lançar tanto disparate na cabeça de nossas crianças.

Os Araxás falavam mesmo a língua geral.

Pg. 50 – O autor diz que o significado da palavra Buriti: “Em língua Araxá, mariddô”. Porém, desrespeitando o público infanto-juvenil e os professores do Triângulo e Alto Paranaíba nada informou, deixando implícito somente no final do livro ser língua Bororo… do Mato Grosso. Buriti era buriti; era língua dos Araxás.

Pg. 51 – A criação dessa falsa língua “Araxá”, supostamente a partir da língua Bororo do Mato Grosso, foi um erro até em si mesmo. Escreve, o autor, que o que o “Branco chama de palmeira buriti. Em língua Araxá, mariddo”. Assim, diz que buriti seria língua de branco.

Como se vê, o desserviço à cultura é total.

Buriti é palavra oriunda do tupi e do guarani… portanto JÁ É língua de índio, inclusive dos Araxás, e não de branco[16].

O autor ensina errado sobre a origem indígena da palavra buriti e coloca essa outra palavra “mariddo”- que seria língua do seu índio Araxá, e não Bororo. Isto só pode contribuir para uma confusão maior ainda na cultura do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro há muito tão buscada por tanto pesquisador sério, a exemplo de Cecílio de Souza do Jornal de Patrocínio.

Como se vê, os ensinamentos errados sobre a flora, sobre a fauna e sobre a cultura locais é que têm sido o “eixo condutor” do bom enredo do livro “O Tesouro do Quilombo”.

Pgs. 54/55 – O autor levou o próprio falso índio Araxá para se hospedar no Grande Hotel de Araxá: “Meri-Butu chegou ao hotel com uma cesta de bagagem e outra menor, cheia de frutas do cerrado. Aí a mulher que fica na porta falou: – Preencha essa ficha”. E prossegue numa pseudo crítica social que, na verdade, aguça a curiosidade das crianças (agora, a partir da 2ª Edição) de todo o Brasil para conhecerem o Grande Hotel.

Como se vê, fica cada vez mais nítido que o objetivo do livro é fazer uma propagandazinha do hotel de Araxá.

Pg. 55 – O autor reproduz a improvada história de que Lourenço Castanho Taques teria sido o destruidor dos Araxás. Não há documento que prove isto. Quem, dentro da grande campanha de Raposo Tavares, destruiu os Araxans no Tape e levou parte deles como prisioneiros para São Paulo foi o bandeirante Luiz Dias Leme, em 1635. Os Araxás do Triângulo foram exterminados pelos Caiapós em 1750.

Ratificamos, pois, que mesmo na bibliografia de respeito, a exemplo do “Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil”, nenhum dos Lourenço Castanho Taques, nem o Velho, nem o Moço e nem o Neto… jamais atacou tribos Araxás. Tanto o velho como o novo, ao passar pela região, antes de aí chegar, tiveram embates com os CATAGUASES, mas não com Araxás[17]. Aliás, por volta de 1682, também o PRIMEIRO Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, já havia passado por aí… NADA há sobre os Araxás do Triângulo[18].

Pg. 55 – Aliás, a própria versão local sobre o nome Araxá é contraditória em si mesma. Além disto, ao vincular a figura de Lourenço Castanho Taques às notícias dos supostos Araxás, leva qualquer fato para ANTES de 1671, quando esse bandeirante FALECEU em São Paulo. Ora, os fatos relativos ao Quilombo do Ambrósio de Ibiá-MG ocorreram em 1760; mesmo que fosse o ataque de 1746 (ocorrido em Cristais-MG) não faria sentido, pois, como se vê, há um lapso de tempo muito grande entre uma coisa e outra. Realmente, isto se confirmou.

Depois, dizer que esses índios atacados por Taques teriam, escarmentados, procurado a ajuda do Rei Ambrósio e passado a viver com ele em seu quilombo é versão descompassada no tempo (1671, morte de Taques e 1747, chegada do Ambrósio ao Triângulo) que mais uma vez desrespeita a inteligência dos professores e dos alunos do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba.

Pg. 59 – “Paru Araxá”, registrou o autor. Como se disse anteriormente, os tais Araxás, falando a sua própria língua (cuja fonte o autor, no final do livro, deixa implícito ser língua Bororo… do Mato Grosso.) chamam-se a si mesmos de “Araxás” que, no entanto, é um vocábulo tupi-guarani.(!).

À Pg. 64 o autor fala em “… uma coruja suindara…”. Ora, nunca vi qualquer menino do Triângulo chamar uma coruja de “suindara”. aliás, a palavra “suindara”, segundo o Dicionário Aurélio é palavra tupi: “(u-in). [Do tupi.] S. f. Bras. Zool. 1. Ave estrigiforme, titonídea (Tyto alba tuidara), comum em todo o Brasil, exceto na Amaz. Coloração pardo-amarelada, bastante clara, finamente pintada de preto e coberta de manchas brancas em forma de gota, parte inferior pintada de pardo, e a cauda listrada de escuro”. Assim, seria de se indagar por que foi que o autor não utilizou um sinônimo de coruja também na “língua dos Araxás” ?

Pg. 70 – Registrou o autor que “Pararam na banda direita do rio Grande e fizeram muitas casas e começou o quilombo que todo mundo chamou Quilombo do Ambrósio”, a quem qualificou de escravo fugido. Finalmente, o autor quase falou alguma coisa certa. Ocorre que em 1746 o quilombo do Ambrósio” ainda NÃO era um quilombo… era a POVOAÇÃO do Ambrósio. Morando numa povoação e não num quilombo, Ambrósio NÃO seria, portanto, um escravo fugido e sim um preto forro[19].

Além do mais, por que não colocou o quilombo no lugar certo, ou seja, dentro do município de Cristais-MG? Por que teve que criar a imaginária “Cristália”, cada vez mais perto de Araxá?

Pg. 71 – À luz de mera cultura bibliográfica, o autor fala em “…uma faca curva parecida com a dos árabes, trazida da África”. Esse equívoco foi mesmo espalhado por vários historiadores. Isto, para soterrar a cultura bantu pela falsa cultura yorubá[20]. No entanto, essa faca, na verdade espada curva, se chama CATANA que, também em japonês, significa espada. Portanto, essa “faca curva” veio do comércio lusitano com os japoneses[21] e não com os árabes. Catana, portanto, nada tem a ver com cimitarra, esta sim a tal faca curva “dos árabes, trazida da África”, quase desconhecida no Brasil. A palavra catana se popularizou tanto no século XVIII que a encontrei escrita em vários documentos administrativos e judiciais como sinônima da palavra espada.

Pg. 72 – Ao se tratar de transmitir conhecimento a um público infanto-juvenil, a utilização do verbo “judiar”[22], hoje em dia, não seria mais politicamente correta, pois que traria à baila a origem desse vocábulo que, sem dúvida, advém de um tempo de desprezo e de perseguição aos judeus e cristãos novos.

Pg. 73 – misturando a cronologia dos fatos, o autor registra que “Até a rainha de Portugal ficou sabendo do Quilombo do Ambrósio…”. Deveria ter explicado que isto só seria possível somente depois de 1777, quando a rainha Maria I ascendeu ao trono de Portugal. Realmente, a carta de que fala ao final é de 1792. Antes havia rei, o Dom José I. Porém, como disse o autor, estava ele falando de fatos ocorridos em 1746, quando o rei era o antecessor de Dom José, o Dom João V.

Pg. 74 – Bebendo um pouco também no folhetim de Carmo Gama, o autor menciona a “Rainha Cândida”, nome que esse mero folhetinista atribuiu à rainha do Campo Grande, mulher do rei Ambrósio.

Voltando ao livro “Tesouro do Quilombo”, pg. 76, seu autor fala do ataque de 1746 ao “Quilombo Pequeno”. Esse quilombo, na verdade, ficava em Formiga. Confira a matéria “Quilombo do Ambrósio – Onde Ficava”. Apesar da confusão do autor, evidente que esse pequeno quilombo – do jeito que o aborda – NÃO podia ficar em Ibiá, a não ser que os atacantes tivessem vindo de GOIÁS e não de Vila Rica (na verdade, São João Del Rei).

Pg. 77 – O autor registrou “… e outros fugiram para o Quilombo Grande, onde Ambrósio…”. Ora, esse Quilombo, segundo registra a pg. 70, seria aquele construído na ocasião em que “Pararam na banda direita do rio Grande e fizeram muitas casas e começou o quilombo que todo mundo chamou Quilombo do Ambrósio”.

Portanto, na batalha final de 1746, ocorrida em Cristais como mostro em meu livro, não há como “empurrar” a Primeira Povoação do Ambrósio para o Triângulo Mineiro. Assim, onde é que entraria o local de Araxá e o seu hotel marajá? Onde é que entraria Ibiá?

À pg. 81 – através do índio velho, o autor continua com a falada “língua Araxá”. A cultura mineira, o jovem mineiro, nada ganharam com essa propagandazinha do hotel marajá, mormente quando ela se faz à custa da destruição de verdades e realidades ecológicas, culturais, históricas e etnolinguísticas como ocorreu no livro ora comentado.

Á pg. 85 – registra o livro que “Enterraram Meri Buttu na margem da vereda debaixo de um buriti”.

Ora, o “Buriti (Mauricia flexuosa)Família Palmae” é uma “Palmeira muito popular na região do cerrado, dela se aproveita tudo: Palha para cobertura de casas, fruto para confecção de doces, seiva para fazer um vinho. É típico nas formações denominadas “veredas”, onde acompanha um curso d’agua ao longo do sertão. Só sobrevive em locais alagados”.

Realmente, “Nos brejos, próximos às nascentes de água, o buriti domina a paisagem e forma as veredas de buriti”. Confira.

Capítulos IX, X, XI, XII e final

Ao final, depois da bem urdida caça e localização do tal tesouro, o autor, depois de encerrado o romance, na página 124, informa que “Como fonte de informação do chamado Quilombo do Ambrósio, utilizou-se principalmente o livro Quilombo do Campo Grande: a história de Minas, roubada ao povo[23], do historiador Tarcísio José Martins, publicado em 1995”.

Como se procurasse se redimir dos estupendos desvios propositais – pois precisava fazer propaganda do hotel de Araxá – o autor cita apenas fonte bibliográfica.

Citando o confrade do IHGMG, Oíliam José, volta a afirmar que os índios Araxás existiram. Assim como Hildebrando Pontes, o confrade Oíliam não citou fontes. Mesmo sem provar o que disse, ele tinha razão. Como provam os documentos inéditos de Goiás que estavam no Arquivo Ultramar, os Araxás do Triângulo existiram mesmo. Foram exterminados pelos Caiapós em 1750.

A seguir, admitindo que não existem registros sobre uma língua dos Araxás, informa que “foram utilizadas informações existentes sobre os índios Bororos. (…) Felizmente sobre os Bororos existe um grande número de informações, destacando-se o livro dos padres Colbacchini e Albisetti. Que contém um dicionário e uma gramática da língua Bororo, além de minuciosa descrição de seus costumes e de sua cultura”. Será que os Bororos dormiam em camas, como o autor colocou o índio velho dormindo na sua cabana no capão de mato? Claro que não. Esses índios dormiam (e ainda dormem?) em redes.

O grande equívoco sobre os Bororos do Triângulo: “Esses também habitaram a região dos cerrados Triângulo Mineiro e pertenceram ao grupo linguístico Macro-Jê, ao qual, possivelmente não pertenciam aos Araxás”. Errou, de novo!

Os Bororos do Triângulo, assim como os Araxás, eram índios aculturados pelos jesuítas e pelos paulistas, ali aldeados por Antonio Pires de Campos em 1741. Falavam apenas o tupi/guarani, ou seja, a língua geral, o que, como vimos, foi confirmado em 1819 por Auguste de Saint-Hilaire.

“A presença de um padre no Quilombo do Ambrósio, que teria sido sequestrado, embora não comprovada, faz parte da tradição popular, existindo na região de Araxá uma gruta denominada Gruta do Frade, onde ele teria se escondido depois de fugir, pouco antes do ataque pelas forças do governo.(…)”. Essa versão não tem conotação e nem origem popular, portanto NÃO é tradição.

E assim termina o livro, arrastando tudo para Araxá, sob o pretexto da suposta lenda acima transcrita. Ora, mesmo o segundo Ambrósio, localizou-se em Ibiá. Não se pode arrastá-lo para Araxá!

Matéria revisada em 02.03.2008.

Tarcísio José Martins – 28.09.2003.

Historiador

Veja as matérias: O Lado Maldito da Mineração do Nióbio, em Araxá (tiraram do ar esse artigo).

Mas o assunto continua em pauta “Reunião discute exploração de nióbio em Araxá“

[1] Autora do livro “Falares Africanos na Bahia”, pg. 155.

[6] Hoje, município de Cascalho Rico, Triângulo Mineiro.

[18] Vide Dicionário… de Francisco de Assis Carvalho Franco, Itatiaia/Edusp, 1989, pgs. 371/377.

MG Quilombo O Quilombo Minas Gerais

MG Quilombo O Quilombo Minas Gerais