Vissungos, Danças e Batuques

Matéria republicada em 2003 e atualizada em 24.02.2019.

Quanto às danças específicas ou comuns das antigas comunidades negras, destacam-se entre elas, sem dúvida, o batuque e seus derivados, como por exemplo, o lundum. Se bem que o Estado de Minas em matéria recente referiu-se a “batuque dos pretos” e o “lundum dos brancos”(!?).

As Cartas Chilenas, para zombar do Fanfarrão Minésio, comparam um local de lazer que o governador criara em Vila Rica ao próprio Quilombo do Pai Ambrósio, onde, depois de falar da iluminação noturna com tigelas de azeite, fala de toda a gentalha e pretos que lá compareciam, da lascívia, da mistura de classes sociais, da mulata em trajes de homem, das danças de lundum e do vil batuque, enfim – na visão do escriba e de seu público – do pecado e da imundície social e espiritual do local.

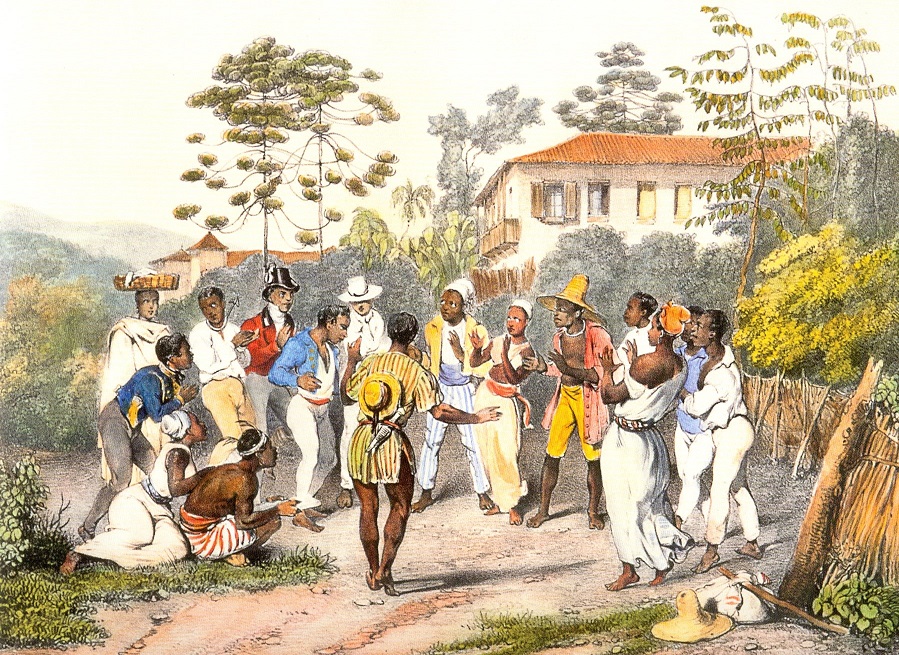

A iconografia brasileira, mormente através de Spix & Martius, Rugendas e Debret, é rica em imagens dessas danças, sem dúvida de origem africana, mormente dos povos de Angola e de Moçambique.

Dança do Batuque – Rugendas (Brasil 1822-1825)

Os negros de todas as nações, além de pendores para todas as artes, têm o ritmo na alma. Sem ritmo, não há vida. Os comerciantes tumbeiros descobriram isto logo nos primeiros contatos com a África. Quando traziam suas cargas para o Brasil, regularmente levavam os cativos para o convés e os faziam dançar para evitar doenças tais como o banzo que, acometendo um negro, o matava de tristeza.

Também para trabalhar, os pobres escravos lançavam mão do canto e do ritmo para aliviar os seus sofrimentos. Aires da Mata Machado Filho ensinou que:

“Esses cantos de trabalho ainda hoje são chamados de ‘vissungos‘. A sua tradução sumária é o ‘fundamento’, que raros sabem hoje em dia. Pelo geral “dividem-se os vissungos em ‘boiado’, que é o solo tirado pelo ‘mestre’ sem acompanhamento nenhum, e o ‘dobrado’, que é a resposta dos outros em coro, às vezes com acompanhamento de ruídos feitos com os próprios instrumentos usados na tarefa”.

“Alguns são especialmente adequados ao fim e acompanham fases do trabalho nas minas. Outros parecem cantos religiosos adaptados à ocasião, já no exercício consciente de práticas feiticistas, já pelo esquecimento do primitivo significado”[1].

“Os negros no serviço cantavam o dia inteiro. Tinham cantos especiais para a manhã, o meio-dia e a tarde. Mesmo antes do sol nascer, pois em regra começava o serviço alta madrugada, dirigiam-se à lua, em uma cantiga de evidente teor religioso”[2].

Dos vissungos, pode-se dizer, originam-se também muitas das tradições dos desafios de repentistas onde, os cantadores, lançando mão até mesmo de recursos mágicos – cantando com a boca na terra, por exemplo – procuravam abafar o canto do grupo adversário.

As festas religiosas das confrarias de negros e pardos não satisfaziam de todo a vontade de cantar, de dançar e batucar; os cantos de trabalho limitavam-lhes a expressão corporal e a criatividade. Além do mais, ninguém é de ferro!

Altas horas da noite, após um duro dia de trabalho, e mais comumente no domingo, com ou sem a autorização do ‘sinhô’, a grande alegria era o batuque.

“De acordo com algumas interpretações a este respeito, alguns senhores permitiam estas ‘distrações’, não por sentimento humanitário ou de respeito à cultura de seus escravos mas, ao contrário, para manter viva a origem africana. Isto significa que ao reviver suas tradições os negros não se esqueceriam de muitas das aversões e disputas. ‘(…) Assim divididos, eles não se arriscariam a um levante em conjunto (…) contra os seus senhores (…)”[3].

Mas foi mesmo nas vendas que o batuque ganhou a sociedade como um todo e criou fama. Má fama: as reclamações mais frequentes eram sobre as desordens e brigas ocorridas nos batuques que sempre foram proibidos, mas que nunca pararam de se realizar, nas vendas. Em algumas vilas, no século XIX, ainda eram proibidos:

“São tão bem proibidas as infames e perniciosas danças a que chamam batuques, ou se façam em público, ou em particular, de dia ou de noite, como opostas aos Dogmas da Nossa Santa Religião, e Moral pública, e pelas terríveis consequências que repetidas vezes tem acontecido com tão desonesto brinquedo: toda a pessoa de qualquer sexo, qualidade ou condição que seja, que se achar compreendida em tais danças será preza por dez dias posto que não seja em flagrante; a mesma pena terá o dono, ou dona da casa em que se fizerem as ditas danças. 1829”[4].

Digno de nota é que, proibido aos pretos e gentalhas, o batuque foi para as altas rodas de Vila Rica, onde, em 1815 era permitido e festejado, consoante anotou o viajante inglês George Wilhelm Freyreiss:

“Entre as festas, merece menção a dança brasileira, o batuque. Os dançadores formam roda e, ao compasso de uma viola, move-se o dançador no centro, avança e bate com a barriga de um outro da roda, de ordinário pessoa de sexo oposto. No começo, o compasso da música é lento, porém, pouco a pouco, aumenta, e o dançador do centro é substituído cada vez que dá uma umbigada; e assim passam noites inteiras. Não se pode imaginar uma dança mais lasciva do que esta, razão por que tem muitos inimigos, especialmente entre os padres. Assim, por exemplo, um padre negou a absolvição a um seu paroquiano, acabando dessa forma com a dança, porém, com grande descontentamento de todos. Ainda há pouco, dançava-se o batuque em Vila Rica numa grande festa na presença de muitas senhoras, que aplaudiram freneticamente. Raro é ver outra dança no campo, porém, nas cidades, as danças inglesas quase que substituíram o batuque”[5].

Durante quase todo o século XIX o batuque sobreviveu nas vendas e festas de gente pobre. Num determinado momento, passou a ser chamado pelos ricos despeitados de forrobodó. (Forro: de forro, ex-escravo; bodó: de bodum (buzum), cheiro de preto, ou de bode, cabra, mestiçado com negro). Esta festa de pretos e gentalha seria, hoje, o nosso forró[6].

Mas, voltando aos primórdios do batuque, quando se realizava até altas horas da noite, com toda a sua maravilhosa indecência, “onde se cometiam muitas brigas e insolências, razão de muita cabeça quebrada e fato derramado”[7], no seu palco maior:

“Pontos de ligação entre o comércio e os quilombos, esconderijo de negros fugidos, locais alegres de batuques, as vendas foram também pontos privilegiados de contrabando”[8].

Atrás do batuque e da prostituição das vendas, havia os pontos de contatos e contratos ligados ao contrabando.

O apoio governamental aos grupos de dança afro poderia garantir a sobrevivência das danças antigas. Porém, seria adequado que esses grupos, ligados ou não a comunidades quilombolas, se organizassem em associações e confederações. O batuque é o ancestral de todos os ritmos afro-brasileiros.

[1] O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, pg. 65.

[2] O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, pg. 66.

[3] Cadernos de Arquivo-l/Escravidão em Minas Gerais – APM, pg. 74.

[4] Cadernos de Arquivo-l/Escravidão em Minas Gerais-APM, pg. 73, citando SP – CMSJ, Cx.7 APM.

[5] Viagem ao Interior do Brasil, pg. 114.

[6] Yeda Pessoa de Castro, em Falares Africanos na Bahia, pg. 236, oferece outra versão de origem totalmente bantu.

[7] SESMARIA – Cruzeiro, o Quilombo das Luzes, pg. 12.

[8] Desclassificados do Ouro, pg. 179.

2003 © Todos os direitos reservados a Tarcísio José Martins

Somos BANTOS – artigo complentar: “Dialetos Africanos Falados em Minas Gerais“

Somos mesmo BANTOS – Ver também que a própria Bahia está

DESFAZENDO O MITO DA PREDOMINÂNCIA E SUPREMACIA YORUBA-NAGÔ!

MG Quilombo O Quilombo Minas Gerais

MG Quilombo O Quilombo Minas Gerais